刘治文:在“地下空间”护航巨龙前行

借岩辉度量星群,凭数据镌刻岁痕。众所周知,做一件事并不难,难的是一直坚持做好一件事。可有这么一个人,十九年如一日,默默耕耘在盾构施工领域。

刘治文荣获中国铁建劳动模范称号(刘治文 摄)

刘治文,中铁二十五局盾构分公司长沙地铁4号线项目盾构队队长,先后参建长沙地铁2、3号线,广州地铁18/22号线、深圳16号线共建管廊等项目,在城市地下空间用毫米级的掘进精度诠释着“干一行、爱一行、精一行”的工匠精神,并获得中国铁建劳动模范、广东省“技术能手”、中国铁建“技术能手”“工人先锋奖章”“青年岗位能手”和集团公司“工人先锋奖章”“工匠人才”等荣誉。

结缘盾构,钻劲生根

盾构机,身长超百米,体重从数百吨到几千吨不等,是长着“铁齿铜牙”的“地下蛟龙”。如果不是仔细翻看刘治文的履历,很难将这个身形消瘦、个子不高的湖南汉子,与驾驭“地下蛟龙”的盾构队队长这个角色联系起来。

2006年,刘治文在广州APM线初识盾构机。“第一次见到盾构机时,整个人被这个庞然大物震撼住了。当时心底只有一个想法——自己能像老师傅那样驾驭‘它’的话,一定很酷!”对于还是新手的刘治文而言,想要驯服这条巨龙,无疑是一场严峻考验。

为尽快适应角色,他白天跟着师傅扎进闷热的盾构舱学习调试操作,夜晚挑灯苦读盾构机掘进的专业书籍,动不动就揣着笔记本向老师傅们“蹲点”请教。“这小伙子简直是‘问题篓子’,走到哪问到哪。”一位老技术员笑言。3个月时间里,他的学习笔记记满了整整一本子。在那个智能电子设备尚未广泛普及的年代,这本早已被他翻得边角卷起、字迹磨深,看上去像块黝黑的“铁本子”成了工地上盾构学员们争相翻阅的“实战指南”。

“天天待在一个地方,干同样的工作,你会不会烦或者想过转行?”每当同事、朋友这样问刘治文。他总笑着说道:“没想过是不可能的,但我这个人有点轴,喜欢跟自己较劲,总想着干事情,要么不干,要么就一定要干出点名堂。”正是这份“轴”劲,支撑他在盾构领域扎下了根。

攻坚克难,誉效双收

地层复杂施工难度高、盾构机老旧掘进参数差、面临武广高铁“零沉降”下穿的世界级难题……刚调任到长沙地铁3号线担任盾构队长的刘治文面对前所未有的考验。为突破困局,他埋头扎进现场,带领技术团队24小时轮班监测地层数据,对照地质雷达图像反复推演掘进方案,在盾构机操作室一待就是十几个小时。最终,他带队首创“空仓掘进、饱满注浆、快速通过”的掘进工法指导盾构施工,圆满完成下穿任务,创下国内首例不降速零隆起下穿高铁风险源的记录。

刘治文团队讨论施工方案(张奎 摄)

点滴创效,在于精益。刘治文深知要会技术,更要会“算账”的重要性。

2019年,他接到新任务——参与完成国内首条时速160千米的广州地铁18号线建设。该地铁为市域快线,具有施工标准高、规模大、涉及专业多、工期紧、风险高、模式新的特点。如果能优化施工、降低风险,项目施工生产和成本控制将有“质的提升”。

面对众多施工难点,他瞄准技术创新、方案优化、成本管控等创效点,从管片生产超前谋划,到深入研究盾构掘进,寻找创效突破口,逐一击破,有效提升项目生产效能。在高风险的富水上软下硬地层施工中,他建设性采用“超前支护和衡盾泥建膜”技术,安全可靠地完成开仓换刀任务。同时,他依托多年施工经验,在高风险的富水中粗砂地层中,完成集团公司首例盾构机出洞水下接收,有效降低施工成本。

角色转换,初心不移

“经研究同意,刘治文调入中铁二十五局盾构工程分公司工作。”2020年11月2日,凭借过硬的技术,刘治文转为正式职工。打开红头文件,他一下怔住了。那一刻,激动、感恩、欣喜中,又夹杂着许多无法言说的酸楚。

从“临时工”转为“正式职工”,这一路实在太不容易了。身份变了,可初心依旧。他依然带着那本早已磨破了的笔记穿梭于隧道之间,以临时工时期淬炼出的匠心,在正式职工的岗位上绽放出更耀眼的光芒。

2021年,他用实际行动证明了这一点。

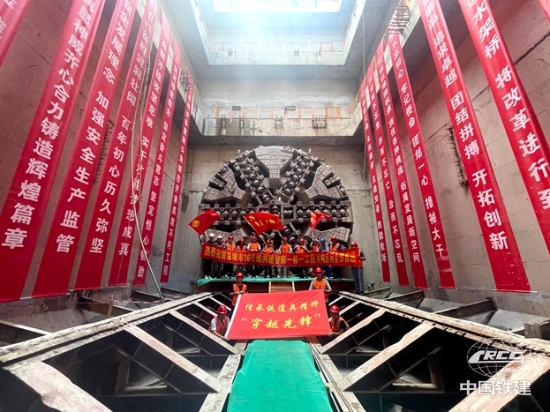

深圳市16号线共建管廊项目获”穿越先锋“荣誉(杨凡 摄)

深圳16号线共建管廊与深圳地铁16号线同步同向建设,是深圳市“随轨共建”管廊的先行先试工程,意义重大。其施工难点更是异常棘手——施工井小盾构难始发、掘进皮带出土困难、长距离下次既有线区间……面对全新挑战,他没有一丝退缩和畏惧。

成立攻坚小组、反复推演论证、改造升级设备……在刘治文的带领下,项目团队创新采用“割线始发”方式,克服了“始发即转弯”的难点;自主设计出“多功能无约束小台车”改变常规出土方式,提升了盾构出渣效率;在掘进过程中,严格控制盾构机掘进推力、压力、扭矩、同步注浆及二次注浆参数,并对既有线路断面监测点进行加密,将施工对既有线路产生的影响降至最低,顺利下穿既有运营中地铁线路近400米,一举创造了国内岩溶区最长距离下穿既有线段施工纪录。

传艺授道,赓续匠心

“组织信任我,让我当导师、带新人,把所知道的、工作中需要注意的事项毫不保留地教给大家就是我的责任。”刘治文是这么说的,也是这么践行的。

“师傅就像‘数据雷达’一样,要不是他及时发现,后果不堪设想。”徒弟杨鹏回忆起那晚的一幕,还心有余悸。3年前的一个深夜,刘治文和杨鹏在地面调度室值班,长时间的数据监测和记录让杨鹏困倦不已。突然,刘治文从折叠床上弹射而起,跑到杨鹏身边瞪大双眼盯着大屏幕说道:“小杨,你看土仓压力在波动——起伏达到0.03Mpa,持续了3分17秒。”杨鹏盯着满屏跳动的数字,只觉得眼花,根本没看出异常。刘治文立刻联系地下操作室工作人员,要求加密沉降观测。果然,3小时后,地表沉降数据出现微幅突变,团队及时调整了注浆参数,有效控制了地层沉降风险。

刘治文带领团队检查隧道铁轨情况(张奎 摄)

“盾构掘进各类参数要求极其严格,尤其在复杂的地质环境,任何一点数据偏差都会造成不可估量的后果。”刘治文揉着通红的眼睛,指着屏幕对杨鹏说,“你看这些数字,就是盾构机的‘眼睛’,咱们干这行的,得把每个小数点都当成钢钉,钉在脑子里。严谨,是盾构人必须遵循的铁律。”

这话像焊枪的火花,在杨鹏心里烙下印记。在刘治文的带领下,他逐渐对盾构施工技术越来越得心应手,一次又一次地突破技术难关,担任多个项目盾构施工关键岗位,并多次获得集团、公司相关荣誉。如今,他也成了师傅,带起了徒弟,继续为盾构施工培育技术尖兵。

刘治文的故事仍在续写,他所带领的5名徒弟也循着盾构机的轨迹奔赴新的施工阵地。这群铁建匠人正以师徒传承的星火之力,在城市地下空间的掘进征程中默默耕耘,为企业高质量发展浇筑起坚实的技术基石。