|

首页 | > 专题专栏 > 先进模范 光耀铁建 > 先进人物 |

王杜江:高原上的“蓝色岩羊”

作者:杨奇越 时间:2025-06-16

7年来,他坚守高原铁路建设一线,率队完成调查解译4900平方公里,识别隐患点15246处,优化方案缩短线路近30公里……凭借这份优异答卷,4月28日,在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会现场,他被党中央、国务院授予“全国劳动模范”称号,他就是铁一院高原铁路施工二队队长王杜江。

2018年10月,高原铁路规划建设项目正式启动。作为项目勘察设计技术队长兼地质组长,他连夜写下请战书,带领着一支平均年龄只有28岁、全部由硕士研究生组成的“青年突击队”踏上了青藏高原的土地,在沿线驻地海拔最高、自然环境最苦、交通条件最差、地质问题最难的横断山脉怒江峡谷区开启了高原铁路的勘测征程。

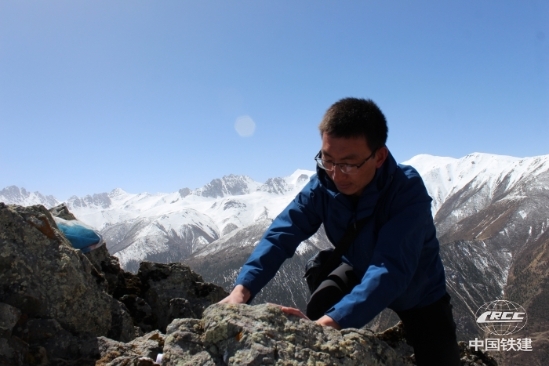

王杜江在测量岩石产状(铁一院 供图)

铁路建设,地质先行。从最初线路选线,到方案设计和优化,再到施工建成,地质工作贯穿了工程建设的全生命周期,决定了整个工程基础是否稳固。地质工作出现任何偏差或差错,对于工程方案都会产生难以估量的影响,有时甚至是致命的。

怒江桥作为项目控制性工程之一,地质勘察资料格外重要。然而这里地形地貌条件极其凶险,怒江裹挟着大量泥沙拍击着岸边,两岸陡壁悬耸入云,无数塌落的碎石遍布峡谷,勘察用的无人机也在怒江峡谷初次航拍中因信号中断而下落不明。大部分人到这里只能望崖兴叹,绝不会兴起攀爬的念头。

为了查清桥位的工程条件,在没有任何道路的情况下,王杜江与队员们多次冲锋登顶垂直高度800米的怒江“绝壁”。这条冲锋路是一条陡峭的泥石流,越向上爬,坡度越陡。距崖顶最后200米时,四周只见乱石嶙峋,没有任何植被。随着体力快速消耗和高原反应的影响,王杜江精神高度紧张,然而耳畔只有怒江的风在怒吼、咆哮。“不能停下!不能停下!”内心的声响铿锵有力。他咬紧牙关、足踩臂撑,用地质锤边爬边刨,走一步看三步,终于爬完了最后的200米,艰难攀至崖顶。大家不禁仰天大笑,笑出了豪气、也笑出了眼泪!

在崖顶完成调查记录、采样拍照后,他便与队友从山体另一侧顺着碎石坡溜滑而下,在步步惊险中完成了怒江桥位的地质调查,掌握了桥位比选的第一手基础资料,为方案稳定奠定了坚实基础。

“许多高山,我们必须要爬。面对这些控制性工程,如果我们到不了调查点位,做出来的方案就不具有说服力。”抱守这样的信念,王杜江在所负责的区段内,凡涉及重大隧道和桥梁工程,都想尽办法到达点位。因常年在高原峭壁间攀爬勘察,王杜江被同事和当地藏族同胞称为“蓝色岩羊”——这一称谓缘起于工作服的颜色,既是对其工作中昂扬姿态的形象概括,更是对地质先锋无畏精神的赞誉。

王杜江的贡献不仅在于具体工程实践,更在于推动地质勘察技术的创新升级。

针对高原隧道施工中的岩爆、岩溶、深大断裂、突涌水等工程地质问题,他主导研发“多源融合超前地质预报系统”,将地震波法、电磁波法与超前钻孔数据实时融合分析,首次实现极高风险段隧道地质条件的米级精准预测。在某极高风险隧道段,该系统提前37天预警大型富水断层,为施工方争取到关键处置时间,避免了重大安全事故。这一技术后被推广至全线,成为高原隧道建设的“安全盾牌”。

在高原铁路的建设过程中,王杜江团队不断突破着国家勘察技术的“天花板”,创造了一项又一项纪录:国内首创复杂高原艰险山区天空地多源勘察技术融合方案,使复杂区域勘察效率提升200%;国内首次将航空物探应用于工程勘察,实现单日300公里线状区域快速探测,效率较传统方法提升8倍;国内首次全面开展藏东南地区活动断裂调查研究;国内首创高原山区地质灾害判识技术,将隐患发现时间从灾后提前至灾前3至6个月;国内首次实现超千米全孔连续取芯水平钻探,并实现“一孔多用”综合勘探……大量翔实珍贵成果,造就了高原铁路地质勘察的关键性突破。这些科技成果不仅服务于铁路建设,更在水利水电、矿山安全等领域广泛应用。

作为一线工程师,王杜江始终将科研与工程深度融合。他主持《隧道工程多源物探成果融合对比分析应用》《深厚冰碛物岩土特征及工程评价》等7项国家级专题研究,参与18项重大地质攻关项目,形成三大技术标准体系。其团队研发的“地质灾害智能判识系统”获8项发明专利,相关论文被引超千次。更为重要的是,他培养的7名青年技术骨干已成为高原铁路、跨海通道等“超级工程”的中坚力量。

“男儿壮怀征四方,何惜百战卧沙场。热血成章撼山河,狂澜拍遍饮瓢觞。”王杜江感慨而言。

如今,“蓝色岩羊”的身影依然在高原铁路配合施工现场跃动奔走。未来,当列车沿着高原铁路呼啸而过,那车轮与钢轨的撞击声,就是对王杜江和像他一样的铁路建设者最高的礼赞。